Валерий Черешня

БИОГРАФИЯ ПОЭТА

Лев Дановский (Лев Абрамович Айзенштат) родился 3 апреля 1947 года. С 4-х лет, после скоропостижной смерти отца, жил с матерью в ближайшем пригороде Ленинграда - Лахте. Учился в школе на Петроградской стороне. После непременной попытки поступления на филфак университета и столь же предсказуемой в те годы неудачи, поступил в ЛЭТИ (Ленинградский электротехнический институт), где и получил диплом. Более двадцати лет ходил на работу в "почтовый ящик" (предприятие оборонного ведомства) у Нарвских ворот, пока это хождение не стало абсолютно бессмысленным и бескорыстным из-за глубокого обморока этого самого ведомства. За эти годы многое в жизни Льва меняется: он женится, в год смерти матери (1984) рождается сын, через два года - дочь и, наконец, он с семьей переезжает с Лахты в странную двухэтажную квартиру в новостройках - меняется точка обзора. С середины 90-х годов работает в Еврейском общинном центре Санкт-Петербурга, ведет несколько культурных программ: литературное объединение, вечера поэзии, встречи с интеллигенцией города, пишет аннотации на новые издания и готовит интервью в журнале "Народ Книги в мире книг". Это период накопления новых знакомств, усталости (поскольку отдавать приходится гораздо больше того, что приобретается), период выработки новой стихотворной речи. Умер Лев 30 декабря 2004 года.

Лев Дановский (Лев Абрамович Айзенштат) родился 3 апреля 1947 года. С 4-х лет, после скоропостижной смерти отца, жил с матерью в ближайшем пригороде Ленинграда - Лахте. Учился в школе на Петроградской стороне. После непременной попытки поступления на филфак университета и столь же предсказуемой в те годы неудачи, поступил в ЛЭТИ (Ленинградский электротехнический институт), где и получил диплом. Более двадцати лет ходил на работу в "почтовый ящик" (предприятие оборонного ведомства) у Нарвских ворот, пока это хождение не стало абсолютно бессмысленным и бескорыстным из-за глубокого обморока этого самого ведомства. За эти годы многое в жизни Льва меняется: он женится, в год смерти матери (1984) рождается сын, через два года - дочь и, наконец, он с семьей переезжает с Лахты в странную двухэтажную квартиру в новостройках - меняется точка обзора. С середины 90-х годов работает в Еврейском общинном центре Санкт-Петербурга, ведет несколько культурных программ: литературное объединение, вечера поэзии, встречи с интеллигенцией города, пишет аннотации на новые издания и готовит интервью в журнале "Народ Книги в мире книг". Это период накопления новых знакомств, усталости (поскольку отдавать приходится гораздо больше того, что приобретается), период выработки новой стихотворной речи. Умер Лев 30 декабря 2004 года.

Вся эта нехитрая и поверхностная канва жизни обретает смысл и глубину в его стихах. В школьные годы в этих стихах, конечно, различимо подражание, но это подражание хорошим поэтам, что является залогом появления настоящих стихов в случае обретения своего голоса, своей интонации. Интонация, которую не спутаешь ни с какой другой, возникает в начале 70-х, крепнет и проясняется с годами, проходит ряд метаморфоз и сдвигов, всегда обусловленных только вслушиванием в себя, необходимостью настолько внутреннего порядка, что заблуждения и откровения становятся чем-то единым, пока не вызревает "всё победивший звук" лучших стихотворений позднего периода, к чему Лев так стремился. Естественно, о печатании в советское время, кроме случайных публикаций, например, в Ленинградском "Дне поэзии-78", речи не было. С начала 90-х годов стихи Дановского публикуют журналы "Знамя", "Звезда", "Время и мы" и многие другие. В 1998 году в издательстве "Абель" выходит первая книга стихов "Пунктирная линия", в 2004, в издательстве Еврейского общинного центра СПб., вторая - "Рельеф".

Со дня смерти прошло слишком мало времени, чтобы растерянность и недоумение уступили место привычному смирению перед фактом, особенно для близко его знавших. Остается утешаться мыслями, подобными высказанной Шеллингом: "в смерти человека… погибает только случайное, между тем как сущность, то, что собственно и есть сам человек, сохраняется. После смерти он есть просто Он сам". Если это так, единственная опасность - превращение жизни человека в миф, чем мы так часто грешим. Но стихам такая опасность не грозит, их нужно лишь уметь по-настоящему прочесть.

Фотографии:

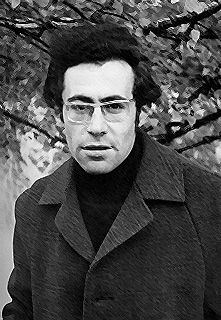

Лев Дановский. 1972 год. Ленинград

Валерий Черешня, Лев Дановский и Владимир Гандельсиан. 1990 год. Ленинград

Лев Дановский и Владимир Гандельсман. 2003 год. СПБ

Лев Дановский и Валерий Черешня. 2003 год. СПБ

Лев Дановский с дочерью. 2003 год. СПБ

Валерий Черешня

БОЛЬШОЙ КРУГ ЖИЗНИ

Начиналось, как у всех, с романтизма, с бьющего через край восторга существования, выраженного еще заемным голосом, например, цветаевским:

Уход не означает выхода.

Уход - убежище изгоев.

Уход - единственная выгода,

Когда не выбежать из горя.

Уход не ведает ходов,

В которые легко соваться.

Уход - не способ уходить,

А невозможность оставаться.

Или так: "Считай шаги, считай, / Считай ступени. / Какая нищета / В моем уменьи // Повелевать стилом…". И неважно, что повелевать стилом еще не очень получалось - уже талантливо. Во-первых, образец для стилизации выбран замечательный - не Багрицкий и даже не Маяковский; многому можно научиться так пробуя, так надрывая голос. А самое главное - инерция безоглядного восторженного высказывания выносит к золотым крупицам истинных находок, даруемых авансом, просто за упоение и дерзость. Так бывает только в юности.

Все, кто общался с ним в эти годы были покорены напором, хлесткими поэтическими формулами, которые запоминались мгновенно и многими не забыты до сих пор. А Лев уже уходил от юношеского надрыва и надсада, от маски проклятого и непонятого поэта - в сторону глубины и созерцательности. Поначалу голос срывался, пафос и риторика возвращали к прежней "красивости": "…У скольких подворотен / Меня вечер найдет. // И тогда - одинок - / В упоении пряном, / Вынимаю манок - / Средство самообмана", но тут же, верно найденный ритмический рисунок и трезвый остраненный взгляд, рождали несравненно более зрелое стихотворение на ту же тему: "Мы жизнь постоянно сверяли / С игрой на свирели. / И зря: / Несравнимые дали / И разные цели". Это уже стихи настоящего поэта со своим "свидетельством о жизни", как назвал он свой машинописный сборник 80-го года. Большая часть этих стихотворений вошла в первый раздел нашего сборника, а некоторые он сам включил в свои книги "Пунктирная линия" и "Рельеф".

Чем примечательны уже эти, довольно ранние стихи 70-х годов? Тем, что сразу привлекало настоящего читателя и только совершенствовалось с годами. Безупречным чувством ритма, которое порождало и несло стихотворение, как река на перекатах несет гальку. Так подслушаны и проговорены "Сорок минут дождя" человеком, чья душа пущена по зеркально отраженному звуковому следу, возвращаясь в конце концов к себе самой, - тождество, к которому стремится истинный поэт:

Дождливым днем, дождливым днем, дождливым днем

Мне бормотать подробнее и чаще

Хотелось бы, чем дождик за окном,

Струящийся завесою звучащей.

…………………………………………..

…Можно прекращать

Сумбурную и странную беседу,

Которой продолжение опять

Последует, последует, по следу…

Или ритм, навязанный в час "пик" едущему с работы в "Троллейбусе": "Остановки, толчки, остановки. Скорее дойдешь. / Утомительно длится Литейный…".

Это случаи "ритмоподражания". Но есть еще просто ритмический рисунок, порожденный задыханием от диковатой красоты ночного пейзажа: "Нет на городе креста, / Только полумесяц белый / Есть над городом. Звезда / Есть над городом. И хватит / Нашей жизни неумелой / Сострадания, пока / Полумесяц и звезда / Свет на этот город тратят" или вот этот:

Однажды проснуться на даче, веранде чужой,

С трудом разобрав, что находишься в Новых Ижорах.

Вчерашний поступок, он как-нибудь связан с душой?

Не знаю, не знаю, не думаю, слушаю шорох, -

где протяжный напев первых трех строк и мучительные паузы в четвертой точно имитируют утреннюю попытку разглядывания-разгадывания себя и своих вчерашних безумств из далекого далека нового дня и состояния.

Ну и, конечно, чистота звука, ненавязчивая звукопись, преображающая слова в предмет или состояние:

…Тогда я вздохнул и увидел, что это весна:

Свисая с карниза, коса ледяная сияла…

Я не буду подробно разбирать эти строки - умеющему читать и слышать стихи и так ясно, что в слове "свисая" еще раз подтверждена "весна", предугаданная появлением четких "в" "вздохнул и увидел", что "вздох" автора отозвался в "карнизе", что "сияла" рассыпается на осколки звуков, даря их предыдущим словам, подобно отблеску солнца на сосульке; но все равно остается магия, убеждающая в звуковой достоверности события, никак, в конечном счете, не объяснимая. Что и есть поэзия.

Со временем Лев все пластичней пользуется ее языком, обнажая звуковое содержание любого состояния, предмета, события, убеждая нас в их неслучайном тождестве с наименованием. Необходимая оговорка: свой дар он почти никогда не тратил на пустую игру словами, он всегда сознавал, что стихи не словесная игрушка и не бегство от жизни, они - ее концентрация и "уничтожитель хлама"; результат настоящей поэзии - обретение смысла и радости, даже если речь в ней ведется о бессмысленности и безысходности. Точное слово не описывает состояние, а само им является. Детское впечатление от демонстрации завершается так: "Воздушный шар играет позолотой, / Влекомый водородом и свободой" - и на этих "о" мы мгновенно улетаем вслед за шаром в эпоху своего детства. А вот более сложный пример претворения состояния в звук. В стихотворении "Когда не страшен горец был в папахе…" Лев описывает блаженные и ушедшие в небытие молодости времена братства, когда он мог беззаботно шляться по Тбилиси "и пули спали, а грузины пели". Очарование этой строчки не оставляет меня, я все не могу понять, каким чудом пули, пройдя обморок сна, становятся пением. Но чудо происходит, и это чудо поэзии, в которой "у", вывернувшись в "е", превращает смерть в жизнь, приводит не просто к замирению сражающихся, а к стройному хоровому согласию.

Менялись времена; бешеное ускорение и хищность нового времени отзывались не меньшей тяжестью, чем безнадежная неподвижность предыдущего. Но "линия жизни - она же есть звуковая / Дорожка", и на этой дорожке, направляемый чуткой совестью, поэт встречался с болезненными рифмами наших дней: "Внутренний мир был хорош, как шкатулка души. / Сколько вчера полегло при обстреле Шуши?" или бормотал без знаков препинания (редкий у Льва случай!) после увиденного "В переходах метро": "Лучше бы я ослеп / Впрочем это клише / Я подаю на хлеб / Я не могу уже". Эта же звуковая дорожка надиктовывала то, что, к несчастью, становилось явью. В конце уже цитированного стихотворения "Когда не страшен горец был в папахе…" поэт вспоминает, что еще в те беззаботные времена прогулок по Тбилиси, гонимые ветром по бульвару листья заронили предчувствие будущих событий: "Я думаю о безотчетном даре: / Как возникает темноватый сполох / Предчувствия. О том, как на бульваре / Беспомощный метался листьев ворох…".

Ключевой эпитет здесь "беспомощный", его сквозящий разинутыми гласными вздох объединяет ворох листьев, отданных во власть ветра, людей, не по своей воле втянутых в бойню, и бесполезную чуткость автора, который, подобно Кассандре, не в силах предотвратить неизбежное.

Порой становилось нечем дышать. Тогда спасали имена, просто звучащее слово:

дюймовочка бухарин ппж

антуаннета скрипка статуэтка

роман жан-поля сартра атташе

отдушина копирка и каретка

Случайный набор слов (всё-таки, не совсем случайный: "отдушина" соседствует с "копиркой и кареткой") оказывался самым верным портретом всеядной эпохи, бессмысленно рифмующей все со всем. И тем все обесценивающей. Выход из этой круговерти и хаоса на первых порах нащупывался в довольно традиционном противопоставлении суетливого быта и вечной природы: "Чем печальнее наша явь, / Тем слаще лесной столбняк. / Осторожно ветку расправь, / Чтобы не висла так. // Благодарный запомню взмах…" (узнаваемый нежный жест, столь присущий Льву, и его же чуткость к отклику!), но "Жаловаться нельзя, нельзя - / Мандельштам не велит…", и не только потому, что Мандельштам не велит, а еще и потому, что жалуясь, мы рискуем пропустить что-то важное в происходящем, не расслышать его поступь, что для поэта недопустимо. И вот появляются стихи, где пристальное вслушивание соседствует с острым ощущением тревожности, транзитности нашего существования:

Ночью в Твери на вокзале

Дыма летящая прядь.

Что вы, диспетчер, сказали?

Я не могу разобрать.

Мы не можем разобрать, что говорит Диспетчер. Наша эпоха, мы сами так удобно и беспечно погружены в хаос, что нужные слова не различить. И оттого:

Гулкий, тревожный, протяжный,

Ноющий звука озноб.

Скорый, почтово-багажный.

Света безжалостный сноп,

Бьющий по нежной сетчатке.

Там тебя высветят, где

С жизни берут отпечатки,

То есть на Страшном суде.

Это уже духовная зрелость, печать которой несут многие стихи последних лет. Не просто звуковая терапия, в которую он всегда безусловно верил, как в единственное средство от "глухоты паучьей" нашего времени: "Так отбивайся козырными, / Оставшимися в звуковой // Колоде…", а заговаривание, заклятие того хаоса, который подступал изнутри и снаружи, его преодоление не отрицанием, а приятием, прежде всего потому, что он - есть, как есть смерть, а дело поэта - видеть то, что есть, и точно назвать:

Снег сухой летит на пруд,

Перхоть белая небес.

Тростника не видно тут,

Посочувствуйте мне, Блез.

Снег сухой летит в лицо,

Почему он так правдив?

Мира хрупкое яйцо,

Шаткий утренний штатив.

Ух, какая круговерть!

Колкий, колкий кавардак.

Леска, тянущая смерть, -

Держит удочку чудак.

Он старается не зря,

Будущий владелец щук.

Снег сухой летит, творя

Хаос радостный вокруг.

Эти четыре строфы - одна из тех редких удач, которые даруются "рыцарю бедному" за верность Поэзии. Здесь сошлось все, что мучило и не отпускало Льва до конца: и хрупкость мира, и правдивая беспощадность хаоса, отсутствие "мыслящего тростника" и смерть, просочившаяся в обыденность. "Я бы всему присвоил гриф / Совершенно утратно" - горькая мысль оборачивается в поэзии восторженным гимном единственности и неповторимости каждого смертного мгновения, уже потому достойного быть по-настоящему опознанным и не униженным жалобой и торгом. "Кривизна всегда есть в укоризне. / Как бы жить за все благодаря?". Вот так и жить, вот так и заклясть поэтическим словом смерть и хаос, не дав им своей тяжелой поступью раздавить "мира хрупкое яйцо" (слышите, как по-командорски явственно "хрупают" их шаги по снегу?). И тогда хаос становится радостным. В этой радости настоящая победа поэта над детскими страхами безъязыкого мира. Он назван - он есть - какое счастье! Потому что за глубоко пережитым и выраженным ужасом нет ничего, кроме радости, радости ясного видения. Все лучшее в поэтическом инструментарии автора пригодилось в этом стихотворении - замечательная звукопись, безукоризненное чувство ритма, напряженность и единственность каждого слова, безошибочность интонации. Как и в этом фрагменте одного из последних стихотворений, где романтическая приподнятость ранних стихов соединилась с точностью, наблюдательностью и мастерством зрелого поэта, создав льющееся чудо настоящего "Дождя":

Несмолкающий, проливной,

Убеждающий, что иной

Не видать тебе ночи белой.

Затихающий, оробелый.

Начинающийся опять,

Набирающий силу, стать,

Непрерывность и густоту,

Продолжающий песню ту,

Изнывал от которой Ной.

И поэтому - проливной!

Круговое, снующее движение этого фрагмента, круг излюбленных мотивов и ритмов… Прощальный восторг приятия мира слышится мне в нем, пастернаковский "гармонический проливень слез". Большой круг жизни подошел к завершению.

Владимир Гандельсман

В НЕБЕ ЦАРИТ ЗВЕЗДА

Лет десять назад поэзия Льва Дановского была удостоена похвалы "из лучших уст": Иосиф Бродский сказал кратко: "Стихи довольно замечательные", - характерно снижая пафос этим "довольно", относящемся к дисциплине интонации, а не к умалению достоинств стихов. Будучи единственным свидетелем его слов и зная, как они дороги автору "Рельефа", предаю их гласности.

Бродский был кумиром нашего поколения наравне с поэтами Серебряного века, и в стихах Льва Дановского читатель это ощутит и не осудит. Открытое движение души при ледяной констатации, ироничный уничижительный взгляд на себя, знающего, однако, себе цену, подробность зрения в сочетании с пренебрежительным "и т. д." и т. д., - всё это есть, как есть и неизбежные и благотворные переклички с другими поэтами, но ровно в той мере, чтобы не превратить автора из почтительного ученика в слепого подражателя и оставить ему "стесненную свободу" внести крупицу новизны, то есть свой взгляд и свою интонацию, в русскую поэзию.

Человек смотрит, как работает экскаватор,

Чисто, преданно, удивленно.

Его книга любимая - "Генерал Доватор"

Из военно-патриотического легиона.

Его любимые сигареты - "Прима".

Герметичный взгляд, бесполезный.

Созерцание (Рильке) неутомимо -

Будда или черпак железный.

Вот он и выдернут из родного ряда

Повторяемостей: семья, работа.

Ничего от жизни ему не надо.

Сосредоточенность - это свобода.

Он сейчас втягивает силовые нити

Тончайшего, чаемого эфира.

Обойдите заранее, не толкните,

Не разбейте бутылку его кефира.

Пусть он в подлинности продлится,

Просмолится ею, похорошеет.

Прежде чем на улицу возвратится

И увидит выкопанную траншею.

Лирический "не-герой" стихов Льва Дановского вполне уникален для русской поэзии, уникален именно потому, что это обыкновенный, один из толпы, усталый служивый человек, но каким-то непонятным, чудесным образом наделенный поэтическим даром, что почти равносильно в данном случае чувствам вины, стыда, боли. "Раскинулось горе широко и войны бушуют вдали...", или: "Беженка просит на хлеб, ребенок просит на гроб...", или: "На Сенной поет Вальсингам!"

"На Сенной поет Вальсингам!" - в любом самом прозаическом стихе есть безупречная чистота звука. Слово не заодно с ситуацией, но служит инструментом ее опровержения: живая душа, отлетевшая от мертвых обстоятельств. Но даже и обычный глагол умудряется отрицать свой смысл:

Моль летает в прихожей. Глагол

Из воды образован забвенья

И, себя отрицая, тяжел,

Как паромщика поползновенье.

Дальний потомок того, кто шел в землю Ханаанскую из Ура в одном стихотворении, кричит "ура!" на первомайской демонстрации в другом, - таково безвкусное эхо Истории.

На высокопоставленный вопрос: "...петь в наш скудный век - для чего?" есть рядовой человеческий ответ: "Без неприметного следа мне было б грустно мир оставить". Неуверенной патетике богоискательства, скрытой за вопросом Гельдерлина, противостоит непоколебимая мягкость ответа Пушкина: есть труд жизни, и его надо совершить. Иначе грустно.

И дело даже не в том, что грустно. Дело в том, что иначе - невозможно. Являясь воплощением веры, труд поэзии, как и труд жизни, не должен провоцировать поэта на графоманские поиски этой веры. Она уже есть, иначе любое движение, и в особенности движение разума, было бы непосильным в своей бессмысленной смертности.

Что бы ни провозглашали стихи, вплоть до цветаевского "отказа", они - суть утверждение мира самим своим бытием, акустический его рельеф, память в продолженном настоящем, - и пушкинское "Не дай мне Бог сойти с ума" означает: не дай мне Бог забыться.

Мерцание звезд подобно еще стихам.

И то и другое уничтожает хлам,

Накопившийся за невероятно бездарный день.

Все, что было сдвинуто набекрень,

Наконец-то, в поисках своего гнезда,

Выпрямляется. В небе царит звезда.

"Будьте как дети". Конечно. Но это не значит "будьте детьми". Мир задуман так, что мы должны вырасти и обрести свое второе, духовное рождение.

Ребенок, находясь в ладу со своей душой, может быть нестерпимо бессмыслен и жесток. И наивность его не всегда трогательна. И способы познания диковаты: мы помним, как дело доходит до яростного штурма и разгрома игрушки - что-то в ребенке восстает против тайного и скрытого от глаз, что-то древнее, - и если допустить для удобства, что эта "игрушка" - часы, то дитя восстает против времени.

Поэт, сей наученный горьким опытом ребенок, идет в обратном направлении, подчиняя время себе: он создает часовой механизм стихотворения, и в прозрачном его корпусе мы видим все ассоциативные зацепления, все возвратно-поступательные и круговые движения памяти, и если авторучка и ее тень показывают сиюминутное время, то в археологическом срезе стихотворения время устроено по воле поэта. Поэт - устроитель времени, а значит - устранитель его поступательного убожества.

Отчаянная недостаточность себя, возвращающая по сути поэта к тому детскому протесту и штурму, утверждает в последнем стихотворении сборника: "Точки опоры нет", - и тем самым наводит на резкость мысль, что наше существование - опровержение того, что оно о себе думает. В этом парадоксальная правда и новизна стихов Льва Дановского. Они, читаемые и любимые мной с юности, даже не память о подлинности бытия, которая может и стереться, но сама подлинность, творящая эту память.

Название сборника превосходно. В словарных определениях "рельефа": а) строение земной поверхности, совокупность неровностей суши, океанского и морского дна, - и б) вид скульптуры, в котором изображение является выпуклым или углубленным по отношению к фону. Кажется, что сухие определения словаря можно перенести на стихи. Здесь и "выпуклая радость узнаванья", и "неровности", которые также немедленно ассоциируются с Мандельштамом, сказавшим: "...стесненная свобода одушевляющего недостатка".

"Рельефный", в книжном значении, - отчетливый, выразительный.

Рельефная речь.

Так что:

От рифмы ли воспряв,

Лев, написав "Рельеф",

Настолько прав,

Насколько Лев.

сентябрь 2003

|